Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.

August 1, 2025

Sie sitzt ganz still. Der Raum ist dunkel, nur der Schein einer Kerze fällt auf ihr Gesicht, und selbst der scheint schon zu schwinden. Georges de La Tour hat Maria Magdalena oft gemalt, immer in selbstvergessener Andacht. Vergänglichkeit inszeniert er sehr zurückgenommen.

So auch in Magdalena mit der rauchenden Flamme. Nicht viel mehr als ein Totenschädel auf Maria Magdalenas Schoß und eine verlöschende Flamme. Und doch steckt darin, was Vanitas-Bilder seit Jahrhunderten zeigen: das Bewusstsein der Vergänglichkeit - und das Bedürfnis, es sichtbar zu machen.

Im Lateinischen bedeutet vanitas ursprünglich „Leere“, „Nichtigkeit“ oder auch „Eitelkeit“ – allerdings weniger im modernen Sinn von Selbstverliebtheit; im kunsthistorischen Kontext meint vanitas vielmehr: Alles Irdische ist flüchtig, bedeutungslos im Angesicht der Zeit. Schönheit, Besitz, Ruhm – alles zerrinnt.

Wer sich ausschließlich auf das Sichtbare verlässt, auf äußere Reize oder Status, verkennt die Vergänglichkeit dieser Dinge. Im Unterschied zum memento mori, das den Tod als unausweichliches Ende in den Blick rückt, thematisiert Vanitas auch das, was vorher war, und wie leicht es an Bedeutung verliert. Der Verfall beginnt nicht erst mit dem letzten Atemzug. Er ist Teil des Lebens.

„Vanitas vanitatum, et omnia vanitas“ – „Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist Eitelkeit.“ Der biblische Satz aus dem Buch Kohelet (früher als "Buch der Prediger" Salomo zugeordnet) wurde im Barock zu einem Leitmotiv der Kunst. Dafür wurde eine ganze Bildsprache entwickelt – mit Symbolen, die nicht nur Tod und Vergänglichkeit zeigen, sondern eben auch Ausschweifung, Verfall und das blinde Streben nach Wissen.

Die Bildsprache der Vanitas ist sehr umfangreich. Die meisten Symbole lassen sich drei großen Themenfeldern zuordnen.

Der erste Bereich ist wohl der plakativste: Tod und Zeit. Totenschädel, Knochen, Sanduhren – sie alle weisen unmittelbar auf das Ende hin. Hier geht es nicht um Andeutungen: Der Körper stirbt. Die Zeit läuft ab. Das Leben verliert sich.

Der zweite Komplex ist auf den ersten Blick weniger deutlich. Spiegel, Schmuck, Musikinstrumente, Weinkelche, Spielkarten – sie zeigen die Verlockungen des Irdischen. Sie stehen für Schönheit, Reichtum oder Sinnlichkeit. Sie glänzen, verführen, scheinen erstrebenswert. Doch all das ist instabil. Schönheit vergeht. Genuss verfliegt. Reichtum schützt nicht. Was bleibt, ist oft nur ein Nachgeschmack von Überfluss.

Und schließlich gibt es die dritte Ebene. Sie kommt etwas seltener vor: Wissen, Macht und Kontrolle. Symbole wie Bücher, Messinstrumente und Waffen stehen für geistige oder politische Ordnung. Für Deutungshoheit, Einfluss, Beherrschung von Welt und Raum. Aber auch sie sind endlich. Sie können verloren gehen, werden vererbt, erkämpft oder zerstört - im Tod sind sie bedeutungslos.

Diese drei Bereiche – das Ende des Körpers, die Zerbrechlichkeit des Sichtbaren und die Begrenztheit menschlicher Macht – umreißen, woran sich Vanitas festmacht. Sie zeigen, wie stark wir, wider besseren Wissens, am Vergehenden hängen.

Doch viele Vanitas-Bilder zeigen nicht nur Verfall, sondern auch mögliche Wege, ihm zu begegnen. Symbole wie das Kreuz, die Bibel oder, wie in Georges de la Tours Bild, die Figur der Maria Magdalena stehen für Buße, Umkehr und Hoffnung auf das Ewige.

Vanitas hatte ihre Blütezeit im Barock, besonders im 17. Jahrhundert. Dieser war geprägt von der Gegenreformation – einer Antwort der katholischen Kirche auf die Reformation.

Noch immer war die Kirche der größte Auftraggeber für Kunst und Malerei. Und sie nutzte Kunst bewusst als PR, um religiöse Inhalte emotional und eindringlich zu vermitteln. Kriege, z. B. der Dreißigjährige, Pestepidemien und politische Instabilität machten das Leben unsicher. Die Menschen sahen sich täglich mit dem Tod konfrontiert.

In einer streng hierarchischen Gesellschaft ohne soziale Mobilität war die Aussicht auf irdischen Aufstieg illusorisch. Aber die christliche Verheißung lautete: Die Letzten werden die Ersten sein. Vanitas-Bilder waren eine Art Versprechen, dass die Umstände des Lebens nicht das letzte Wort hätten, und dass das, woran die Reichen hängen, am Ende wertlos sei. Andererseits waren sie eine Mahnung, nicht nach bloßem Schein zu streben.

Den Wohlhabenden sollten die Bilder ihre Endlichkeit vor Augen führen. Das war kein theoretischer Gedanke, sondern eine sehr handfeste Moralaufforderung: Sei demütig! Erkenne, dass dein Reichtum, deine Schönheit, deine Macht vergänglich sind. Gleichzeitig dienten sie auch als Mittel der kirchlichen Machtstabilisierung.

Und das war der Kern des Ganzen: Der Tod als Instrument geistlicher Disziplinierung.

Denn was danach kam – das ewige Leben oder das Fegefeuer –, lag im kirchlich verwalteten Bereich.

Wenn alles Hiesige vergeht und der Blick sich daher aufs Jenseits richtet, muss die Seele dringend gerettet werden. Dazu sollte man rechtzeitig gute Werke tun (Almosen geben, Kirchen stiften usw.) und sich ohne zu fragen den Gesetzen der Kirche unterwerfen. In diesem Kontext steht auch oft die Vanitas-Malerei, die von wohlhabenden oder mächtigen Personen in Auftrag gegeben wurde – obwohl (oder gerade weil) sie ihren eigenen Status relativierte.

Viele dieser Bilder wurden in privaten Kapellen, Beichtstühlen oder Klöstern platziert – als ständige Erinnerung an den eigenen Tod und das richtige Verhalten im Diesseits.

Vanitas ist keine feste Stilrichtung. Sie lässt sich nicht auf ein einziges Bild reduzieren. Die Motive und ihre Symbolik sind vielschichtig. Manche Werke inszenieren die Vergänglichkeit mit symbolischer Zurückhaltung, andere verbergen sie in komplexen Details und wieder andere zeigen sie in aller Deutlichkeit.

Ich möchte dir drei Gemälde vorstellen, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf die Vergänglichkeit blicken. Das erste und das letzte stammen aus dem 16. und 17. Jahrhundert, der Blütezeit der Vanitas-Malerei. Das mittlere ist von Cezanne, dem Wegbereiter der Moderne.

Sie alle machen die Zerbrechlichkeit des Lebens auf je eigene Weise sichtbar

Hans Holbein der Jüngere, Die Gesandten, National Gallery, London

Zwei Männer, reich gekleidet, zwischen ihnen ein prunkvolles Regal mit wissenschaftlichen Instrumenten, Weltkarten, Globen, Büchern, einer Laute. Alles in diesem Bild spricht von Bildung, Einfluss, Weltläufigkeit. Und doch: Etwas stimmt nicht. Ein seltsamer grauer Schatten zieht sich quer über das Gemälde. Erst wenn man es im spitzen Winkel betrachtet, kippt die Wahrnehmung und es erscheint ein Totenschädel.

Die beiden Männer stehen weit voneinander entfernt – so weit, wie es das Format erlaubt. Vielleicht ein Hinweis auf die Spannung zwischen ihren Rollen. Der eine (Georges de Selve) war Bischof, also Vertreter des Glaubens. Der andere (Jean de Dinteville) war Diplomat, also Vertreter weltlicher Macht. Darauf lässt auch die Laute mit der gesprungenen Saite schließen (Dissonanz). Aber formal schafft die große Distanz auch eine gewisse Symmetrie.

Mathematik spielt in diesem Gemälde eine große Rolle. Im Mittelalter noch galt das geistliche Weltbild weit mehr als Naturwissenschaften. Aber in der Renaissance wurde die Mathematik zu einer der wichtigsten Disziplinen. Die Menschen wollten wissen, wie die Welt funktioniert. Auch Maler beschäftigten sich mit ihr.

Holbeins Bild ist klar gegliedert, beinahe architektonisch aufgebaut. Die strenge Achsenführung, die Position der Figuren, die Staffelung der Ebenen – alles folgt einer mathematischen Logik. Alle im Regal abgebildeten Instrumente dienen der Mathematik. Auch die Laute. Musik galt als eine der vier Disziplinen des Quadriviums (Musik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie) – also als angewandte Mathematik.

Die Platzierung des Regals zwischen den beiden Männern zeigt zum einen die Distanz zwischen der geistlichen und der weltlichen Macht, aber es ist auch eine Verbindungslinie. Denn trotz aller Unterschiede verband die beiden Freunde das geteilte Streben nach Erkenntnis.

Hans Holbeins Die Gesandten entstand 1533, mitten in einer Zeit religiöser und politischer Umbrüche. England stand unter Heinrich VIII. vor der Abspaltung von Rom, und mit ihr gerieten alte Gewissheiten ins Wanken. Holbein zeigt die beiden Männer nicht als Standespersonen, sondern als Repräsentanten eines bestimmten Weltbilds: dem des Renaissance-Humanismus. Ein Weltbild, in dem Wissen, Ordnung und Vernunft zentrale Werte wurden.

Der Totenschädel ist keine Zutat neben anderen. Er ist eine bildliche Störung. Er macht das Werk buchstäblich zu einer Frage der Perspektive. Nur wer sich schräg stellt (in einem Winkel von 27°), erkennt ihn. Ein eindrückliches Spiel mit Wahrnehmung, aber auch eine tiefere Botschaft: Der Tod ist da. Immer. Auch wenn er verdrängt wird.

Holbein zeigt, dass auch das Wissen seine Grenzen hat, dass Erkenntnis nicht alles ist. Und dass die Endlichkeit selbst dort lauert, wo wir uns sicher fühlen. Eine typische Vanitas-Bildsprache. Doch dafür wäre es nicht nötig gewesen, den Totenkopf verzerrt darzustellen.

Holbein – selbst geprägt durch humanistisches Denken – stellt hier nicht das Wissen an sich infrage. Der verzerrte Totenschädel ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis höchst präziser mathematischer Berechnung. Seine Anamorphose beruht auf geometrischer Verzerrung, die nur dann funktioniert, wenn man den Schädel nach exakten perspektivischen Regeln konstruiert.

Damit ist der Schädel nicht nur ein Symbol für den Tod, sondern ironischerweise auch ein Symbol für Erkenntnis. Er fordert den Betrachtenden auf, den Standpunkt zu wechseln, buchstäblich und gedanklich. Wer den Schädel sieht, versteht mehr vom Bild. Wer ihn nicht sieht, bleibt in der Vordergründigkeit gefangen. So wie Wissenschaft tatsächlich zu tieferen und umfassenderen Einsichten führt und hilft, hinter den Schein zu blicken.

Was Holbein zeigt, ist durchdacht und vieldeutig:

Holbein war kein moralisierender Vanitas-Maler im klassischen Sinne. Er war humanistisch gebildet, im Umfeld von Erasmus von Rotterdam aktiv, und er verehrte das Wissen. Das Bild zeigt, wie präzise, wie schön, wie vielschichtig Denken sein kann. Aber es mahnt auch: Am Ende hilft alles Wissen nicht, dem Tod zu entkommen.

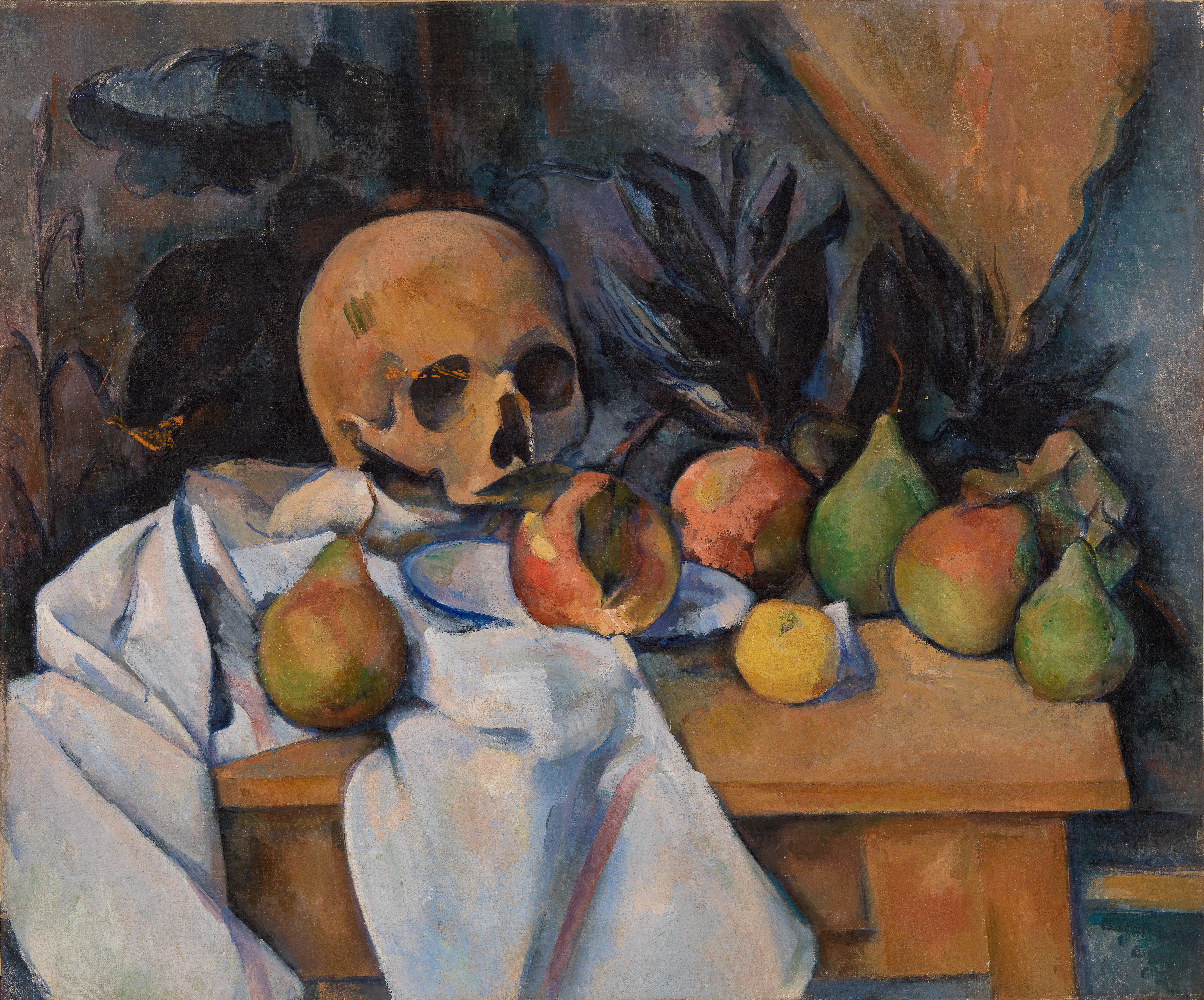

Paul Cézanne, Stillleben mit Totenschädel, Barnes Foundation

Cézannes Gemälde Stillleben mit Totenschädel entstand 1890–1893, also gut zweihundert Jahre nach der Blütezeit der Vanitas-Malerei im Barock. Damit steht in langer Tradition. Stillleben waren von jeher ein beliebtes Genre, um über die Vergänglichkeit nachzudenken.

Es geht dabei nämlich nicht einfach um einen Haufen Dinge auf einem Tisch. Ein Stillleben ist komponiert, durchdacht, manchmal fast wie auf einer Bühne arrangiert. Die Künstlerin, der Künstler ordnet die Welt, wählt aus, gibt Bedeutung. Als Betrachtende interpretieren, vergleichen wir, suchen nach Sinn. Gerade weil Stillleben ohne Handlung, ohne Figuren auskommen, fordern sie uns stärker heraus: Wir müssen selbst fragen, was wichtig ist.

Paul Cézanne malte zahlreiche Stillleben. Besonders häufig wählte er Äpfel, die er wegen ihrer runden, klaren Form und ihrer leuchtenden Farbe schätzte. Für Cézanne waren sie kein Beiwerk, sondern bildnerische Elemente, Formen, die er immer wieder neu ordnete, Licht und Perspektive studierend. Seine Früchte sind nie ganz idealisiert. Sie zeigen Flecken, Druckstellen, Überreife – subtile Hinweise auf das Vergehen der Zeit.

Erst in den letzten zehn Jahren seines Lebens begann Cézanne, Schädel regelmäßig in seine Bilder einzubeziehen. Vielleicht als Ausdruck seiner Beschäftigung mit der eigenen Sterblichkeit. Doch während barocke Vanitas-Gemälde oft mit üppiger Symbolsprache arbeiteten, bleibt Cézanne nüchtern. In seinem „Stillleben mit Schädel“ rückt die Vergänglichkeit zwar unübersehbar ins Zentrum, doch das Gemälde ist kein „Warnbild“, das zur Buße aufruft oder den Menschen an seine Nichtigkeit erinnert.

Sondern im Kern geht es um die Gleichzeitigkeit von Leben und Tod, um ihre unauflösbare Verbindung. Die prallen, farbigen Früchte stehen für das Leben, das Sinnliche, das Jetzt – aber sie sind vergänglich, genau wie der Schädel, der sie kommentarlos begleitet. Sie teilen den gleichen Raum. Das Bild bringt beides in ein Gleichgewicht, ohne Hierarchie.

Damit sagt Cézanne: Beides gehört zum Leben. Kein Pathos, kein theatrales Memento mori. Die Schönheit des Lebens wird nicht negiert, sondern eher geschärft durch die Vergänglichkeit.

Die beiden orangefarbenen „Flecken“ über dem Tischtuch und in der Augenhöhle des Schädels stammen vermutlich von einer anderen Leinwand, an die dieses Bild in Cézannes Atelier in Aix-en-Provence angelehnt war. Die Pigmente haben sich durch Druck oder Feuchtigkeit übertragen, ein unbeabsichtigter Abdruck, den Cézanne nie übermalte.

Das passt zu seiner Arbeitsweise und zu seinem Interesse am Prozesshaften, Unfertigen. Aber es lässt sich auch als ein weiteres Element der Vergänglichkeit und Verwundbarkeit des Materials selbst lesen. Auch das Bild ist nicht unvergänglich. Es trägt Spuren der Zeit.

Georges de la Tour, Magdalena mit der rauchenden Flamme, Los Angeles County Museum of Art

Maria Magdalena wurde in der Kunst als verführerische Sünderin, als Büßerin mit gepeinigtem Blick, als Heilige in der Wüste, als meditative Frau zwischen Weltverzicht und Transzendenz dargestellt. In der frühen Neuzeit wurde sie zunehmend zum Sinnbild der Umkehr: Eine Frau, die einst den Verlockungen der Welt verfallen war und nun durch Reue zur wahren Erkenntnis gelangt.

Georges de la Tour malte verschiedenen Magdalena-Versionen mit einer ähnlichen Bildkomposition: Eine Frau im Halbdunkel, umgeben von wenigen Gegenständen, oft mit dem Blick ins Feuer oder in den Spiegel. In ihrer Schlichtheit und Strenge wirken die Szenen fast modern, losgelöst von religiöser Überhöhung.

Doch De La Tour malte in einer Zeit, in der Frankreich von religiösen Spannungen, höfischer Kontrolle und der Gegenreformation geprägt war. Seine Bilder entstanden also in einem zutiefst religiösen Kontext. Warum wirken sie im Vergleich zu anderen Werken dieser Epoche so überraschend ruhig und reduziert?

Er lebte und arbeitete in Lothringen, damals ein Grenzgebiet mit wechselnden politischen Verhältnissen.

Dort war er relativ isoliert von den künstlerischen Moden der Zeit und entwickelte eine eigene Handschrift. Seine Bilder – oft ohne Auftraggeber – richteten sich nicht an den Prunk eines Hofes, und waren nicht für Kirchen, sondern für private Andacht gedacht.

Magdalena mit der rauchenden Flamme wirkt wie ein Kammerspiel. Alles Überflüssige ist getilgt. Keine landschaftliche Andeutung, keine Engel, keine biblische Szene im Hintergrund. Nur Magdalena, allein in einem dunklen Raum, versunken in Gedanken. Ihre Haltung ist ruhig, fast skulptural. Man spürt die Schwere, die auf ihr lastet. Die linke Hand stützt das Kinn, die rechte liegt auf einem Totenschädel. Ihr Blick geht ins Leere, oder vielleicht nach innen. Nichts in diesem Bild lenkt ab.

Die Flamme, die dem Bild seinen Titel gibt, brennt nicht hell. Sie raucht. Es ist der Moment nach der Helligkeit, vor dem Verlöschen. Das Licht berührt Magdalenas Gesicht, aber es ist flüchtig.

Der Schädel, das klassische Vanitas-Symbol, wird in de La Tours Bild nicht wie sonst auf den Tisch gelegt oder distanziert betrachtet, sondern in Magdalenas Schoß platziert. Das ist eine intime, körperliche Nähe. Sie berührt ihn, stützt sich darauf, lässt ihn an sich heran.

Der Tod ist hier kein fernes Konzept, er ist greifbar geworden, eingebettet in ihre eigene Körperlichkeit.

Maria Magdalena wurde seit dem Mittelalter mit der namenlosen Sünderin aus dem Lukasevangelium gleichgesetzt, die Jesus die Füße salbt. So wurde sie zur „Hure, die sich bekehrt“. Diese (problematische) Identifikation prägt bis heute ihre Darstellung. Wenn man das mit dem Schädel im Schoß zusammen denkt, entsteht eine doppelte Lesbarkeit:

Einerseits ist es eine Umkehrung: Der Ort, der im patriarchalen Diskurs mit Lust oder Sünde assoziiert wurde, wird zum Träger der Erkenntnis – sie trägt nun nicht mehr das Leben, sondern die Einsicht über dessen Ende. Andererseits kann es als Zeichen der Reue und Läuterung verstanden werden: Sie hat den Tod nicht nur erkannt, sondern in sich aufgenommen. Der Körper, der früher ein Ort der Sünde war, wird nun zur Stätte der spirituellen Wandlung.

Es sind mindestens vier erhaltene Versionen von Georges de La Tours Magdalena in der Meditation bekannt, alle aus den 1640er-Jahren, alle ähnlich, aber nicht identisch. Im 17. Jahrhundert war Maria Magdalena eine der zentralen Figuren religiöser Umkehr. Sie verband Sünde und Reue, Körperlichkeit und Spiritualität. Das machte sie zu einer besonders anschlussfähigen Projektionsfigur, für Frauen wie Männer, für Kleriker wie Laien.

Es ist also durchaus möglich, dass Georges de la Tour Magdalena oft malte, weil sie sich gut verkaufen ließ. Doch wahrscheinlich hatte er auch ein tiefes künstlerisches Interesse an der Szene. Denn die Magdalenenbilder verdichten dabei alles, was ihn künstlerisch ausmacht: Starke Lichtführung (Chiaroscuro), reduzierte Symbolik und psychologische Tiefe.

Ab dem späten 17. Jahrhundert verlor die Vanitas-Malerei in ihrer klassischen Form zunehmend an Bedeutung. Die religiösen und gesellschaftlichen Umbrüche, die sie hervorgebracht hatten, waren vorüber. 1648 endete der Dreißigjährige Krieg mit dem Westfälischen Frieden. Die Gegenreformation verlor an Einfluss, ein offenes Zurückdrängen des Protestantismus war politisch nicht mehr durchsetzbar.

Ab dem späten 17. Jahrhundert ging die Zahl großer Pestepidemien in Europa deutlich zurück. Agrarreformen, der Aufbau von Vorratslagern und klimatische Verbesserungen nach der „Kleinen Eiszeit“ erleichterten die Ernährungslage der Bevölkerung. Große Hungersnöte kamen zwar noch vor – z. B. in Frankreich 1693–94 und 1709–10 -, doch sie bestimmten nicht mehr dauerhaft das Leben, wie noch in der Mitte des 17. Jahrhunderts.

Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung verlagerte sich auch die Stimmung. Statt geistiger Läuterung wuchs der Wunsch nach Normalität. Die Menschen suchten wieder Genuss, Schönheit und Repräsentation. Die Aufklärung rückte den Verstand ins Zentrum, nicht mehr das Jenseits. Auch in der Kunst verschob sich der Fokus – hin zu höfischer Repräsentation, später zur Rationalität, zur bürgerlichen Welt, zur Empfindsamkeit.

Die Vanitas-Motive verschwanden nie ganz, aber sie verlagerten sich, formal, inhaltlich und stilistisch. Im 18. Jahrhundert wurden sie zu bloßen ästhetischen Requisiten in Stillleben. Fein gemalte Totenschädel, Sanduhren, Rauch, ohne Mahnung, eher als Stilmittel oder modisches Accessoire. Im 19. Jahrhundert kehrten die Vanitas-Themen bei den Romantikern noch einmal in neuer Form zurück. Verwitterte Gräber, Nebel, Ruinen erzählen noch immer vom Vergehen, aber nicht mehr im Sinne kirchlicher Buße, sondern als melancholische Meditation über Endlichkeit.

Bis heute tauchen Vanitas-Symbole in der Kunst auf, in anderer Form, in anderen Werken - etwa bei Andy Warhols „Skulls“ oder Damian Hirsts „For the Love of God“. Manchmal als Andeutung, manchmal als reines Dekor. Aber manchmal auch als Frage ohne Antwort. Woran messen wir unser Leben?

Hin und wieder brauchen wir etwas, das uns diese Frage ins Gedächtnis ruft. Auch wenn es nur eine Flamme ist, die schon zu rauchen beginnt.

Jetzt für den Newsletter anmelden und

nichts mehr verpassen

Erhalte exklusive Einblicke in meine kreativen Prozesse, erfahre die Geschichten hinter meinen Kunstwerken

und erhalte Einladungen zu meinen Ausstellungen und Events.

Als Dankeschön schenke ich dir 10% Rabatt auf deinen ersten Einkauf.

[…] Alles ist eitel – Vanitas-Symbole in der Kunst […]