Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.

September 5, 2025

Bei der Recherche zu dem Gemalte-Sommerfrische-Artikel von letzter Woche bin ich mal wieder auf Winslow Homer gestoßen. Er ist einer dieser Maler, die ich nicht immer auf dem Tableau habe, weil sie bei uns in Europa keine große Rolle spielen. Aber wann immer ich eines seiner Bilder sehe, packt es mich.

Ich mag seine Bildsprache. Sie ist gradlinig, ohne gradlinig zu sein. Es ist schwer zu erklären. Sie ist keineswegs so linear und abgegrenzt konzipiert, wie es beispielsweise bei Edward Hopper der Fall war. Aber sie hat eine Klarheit, die sich von der Uneindeutigkeit und Mehrschichtigkeit dessen, was er erzählt, abhebt.

Auf der anderen Seite des Ozeans gilt Homer als einer der amerikanischsten Künstler überhaupt. Vielleicht, weil eine Nation, die erst wenige Jahrzehnte zuvor begonnen hatte, den Kontinent in Siedlertrecks zu durchqueren, sich in seinen Bildern wiedererkannte. In der Gegenüberstellung von der Verwundbarkeit des Menschen und der bedrohlichen Urgewalt der Natur, die in Homers Bildern immer wieder thematisiert wird.

Winslow Homer wird am 24. Februar 1836 in Boston, Massachusetts, geboren. Sein Vater ist Geschäftsmann, seine Mutter eine talentierte Amateur-Aquarellistin. Sie malt Blumen und Landschaften, mehrere ihrer Aquarelle sind bis heute erhalten geblieben. Sie ist auch diejenige, die ihn zum Zeichnen ermutigt. Seine ersten Zeichenmaterialien erhält er von ihr.

1854 geht Homer bei J.H. Bufford’s Lithography, einer damals bekannten Druckerei, in Boston als Lithograf in die Lehre. Dort fertigt er Vorlagen für Anzeigen, Plakate und illustrierte Blätter an. Nach 2 Jahren verlässt er die Firma und macht sich 1857 als Illustrator selbstständig. Da ist er gerade mal 21 Jahre alt.

Wieder 2 Jahre später, 1859, zieht Homer nach New York, schon zu dieser Zeit das kulturelle Zentrum der USA. Der entscheidende Abschnitt seiner Laufbahn beginnt, denn hier wird er zum eigenständigen Künstler. Winslow Homer mietet ein Atelier im 10th Street Studio Building. Künstler wie Frederic Church oder Albert Bierstadt arbeiten ebenfalls dort.

Er zeichnet regelmäßig für Harper’s Weekly, eine der wichtigsten Wochenzeitungen der USA.

Am 12. April 1861 beschießen konföderierte Truppen Fort Sumter in South Carolina. Der Amerikanische Bürgerkrieg beginnt. Auslöser sind vor allem die Konflikte um die Sklaverei und die politische Machtbalance zwischen den Nord- und Südstaaten.

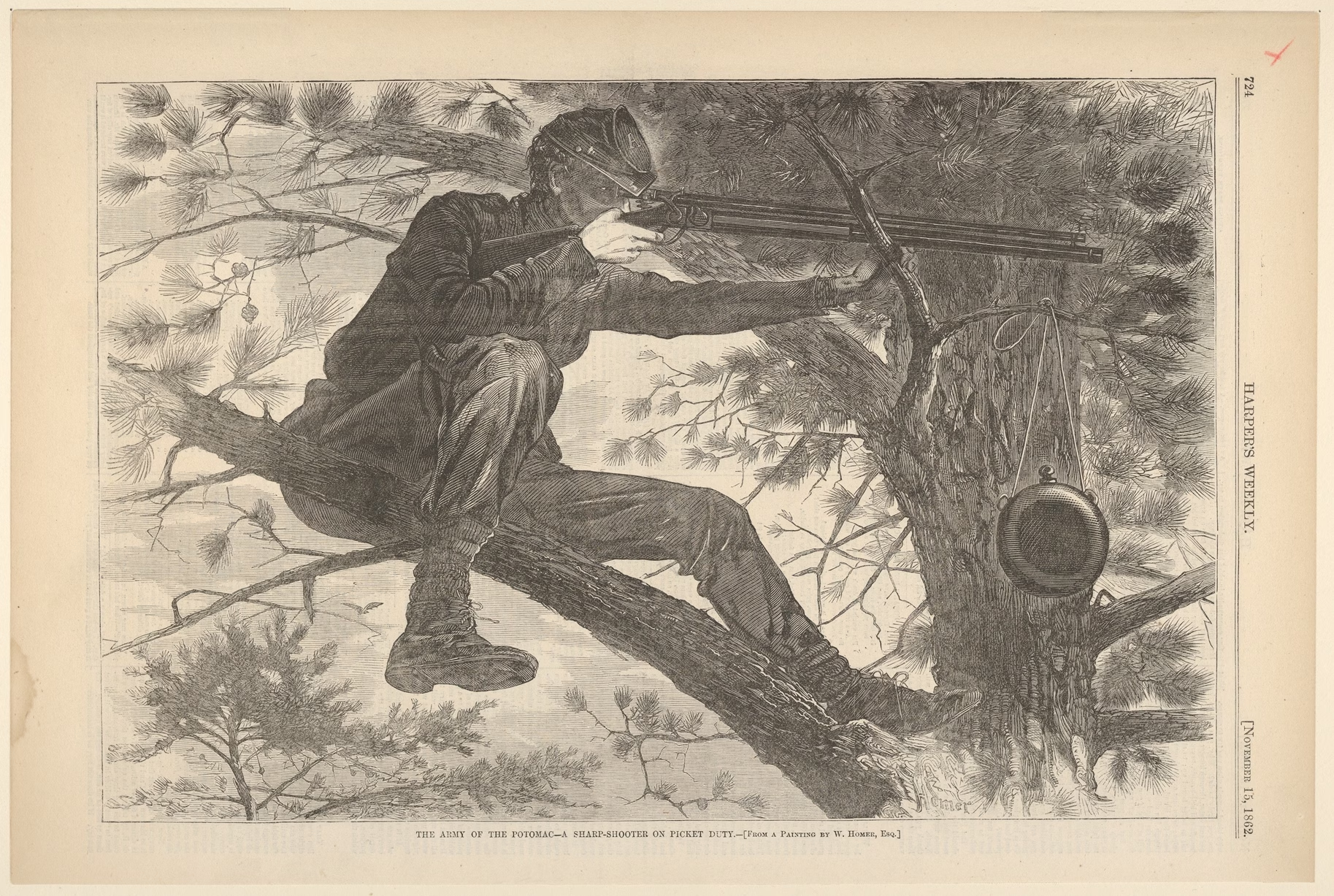

Winslow Homer, Ein Scharfschütze im Wachdienst, Holzstich. Illustration in Harper’s Weekly, The MET, New York

Der Krieg dauert bis zum 9. April 1865, als General Robert E. Lee in Appomattox (Virginia) die Kapitulation der Südstaaten unterzeichnete. Homer arbeitet während der gesamten 4 Jahre für Harper’s Weekly und reist in deren Auftrag als Special Artist, als eine Art Kriegsberichterstatter, immer wieder an die Front, um Szenen vor Ort zu zeichnen.

Er fertigt hunderte Zeichnungen an, die später als Holzstiche in der Zeitschrift gedruckt werden. Sie zeigen das Lagerleben, Soldaten im Alltag, Gefechte, aber nüchterner als die heroischen Bilder vieler Zeitgenossen. Seine realistische und unpathetische Darstellungsweise macht ihn schnell bekannt.

Zur gleichen Zeit widmet sich Winslow Homer vermehrt der Malerei. Die Erfahrungen, die er während des Krieges macht, prägen ihn und fließen auch später in seine Malerei ein. Die Verletzlichkeit des Menschen gegenüber Gewalt, Tod, aber auch gegenüber Umständen, die größer sind als sie selbst, findet sich als Motiv immer wieder in seiner Malerei.

Winslow Homer, Gefangene von der Front, The MET, New York

1863 stellt er das erste Mal bei der National Academy of Design in New York aus. Wer dort ausstellt, hat die Chance, vom Publikum, von Sammlern und von Kritikern wahrgenommen zu werden. 1865 wird er zum Associate (Mitglied auf Probe) gewählt, 1867 zum Vollmitglied. Damit ist sein Status als Maler anerkannt.

Die Academy hilft eine eigene Kunsttradition in den USA zu etablieren und nicht nur den Blick nach Europa zu richten. Denn es gibt in den USA ein wachsendes Bewusstsein: Wir brauchen eine eigene Bildsprache, die unser Land und unsere Themen zeigt. Kunst soll etwas Nationales ausdrücken, nicht nur eine Kopie der Alten Welt sein.

Doch im 19. Jahrhundert ist Paris noch das Zentrum der Kunstwelt. Wer international anerkannt sein will, geht dorthin, studiert an der École des Beaux-Arts, stellt im Salon aus. Auch viele amerikanische Maler wie Mary Cassatt oder John Singer Sargent orientieren sich stark an Europa, besonders am Impressionismus.

1866 reist Winslow Homer nach Europa und verbringt fast ein Jahr in Paris, stellt sogar im Salon aus. Dort sieht er die Werke von Courbet, Manet, Millet und auch die Anfänge des Impressionismus. Europa inspiriert ihn, aber die Stile importierter nicht.

Er ist kein Impressionist, übernimmt aber deren freie Pinselarbeit und das Interesse am Moment. Mit Millet teilt er den Blick auf die Ernsthaftigkeit der Alltagsthemen, lässt sich vielleicht von der Direktheit im Pinselstrich von Courbet inspirieren und sieht auch die Betonung des Hier und Jetzt. Aber er filtert diese Eindrücke und baut daraus etwas Eigenes.

In New York war seine Malerei noch stark vom Realismus geprägt. Aber mit der Zeit und vielleicht auch durch den Einfluss Europas löst er sich von der strengen Detailtreue. Formen werden vereinfacht, Flächen größer, Pinselzüge sichtbarer. Trotzdem, zum Impressionisten wird er nicht. Seine Bilder wirken strukturierter, klarer, weniger „flirrend“. In seinen späten Meeresbildern ist seine Malerei fast schon expressiv, die Wellen bestehen aus breiten, energischen Pinselbewegungen.

In der Literatur findet man oft die Formulierung, Homer sei ein „Brückenbauer“ zwischen dem europäischen Realismus und einer eigenständigen amerikanischen Bildsprache. Mit seinen späteren Meeresbildern habe er einen Weg in Richtung Symbolismus oder Expressionismus geöffnet – also Brücke nicht nur geografisch (Europa–USA), sondern auch stilistisch (Realismus–Moderne).

Homer kommt 1867 aus Paris zurück. In den USA ist gerade die Reconstruction Era (1865–1877) im vollen Gang, also die Zeit, in der nach dem Bürgerkrieg die Südstaaten wieder in die Union eingegliedert und die Abschaffung der Sklaverei umgesetzt werden soll.

Die Realität der befreiten Afroamerikaner ist voller Spannungen: rechtlich frei, aber sozial und wirtschaftlich benachteiligt. Homer greift die Themen auf. Er beobachtet und zeigt die Brüche dieser Zeit, aber wieder ohne sie plakativ zu kommentieren. Seine Darstellungen afroamerikanischer Lebensrealität sind für seine Zeit ungewöhnlich nüchtern und unklischeehaft.

Winslow Homer, Ankleiden für den Karneval, The MET, New York

1876 feiern die USA ihr hundertjähriges Bestehen. Während das Land sich zelebriert, zeigt Homer die ungelösten Widersprüche. Im selben Jahr entsteht A Visit from the Old Mistress. Kunsthistorisch gilt es als ein zentrales Werk für sein gesellschaftskritisches Schaffen, ebenso wie The Cotton Pickers oder Prisoners from the Front.

Es zeigt die Begegnung zwischen einer ehemaligen Sklavenhalterin (die „Old Mistress“) und einer Gruppe befreiter afroamerikanischer Frauen. Die Schwarzen Frauen stehen, bzw. sitzen zusammen, die „alte Herrin“ tritt ihnen gegenüber. Die Figuren wirken wie in einer stummen Konfrontation gefangen. Niemand blickt einander an, es herrscht ein Gefühl von Spannung und Unbehagen.

Homer zeigt keine Gewalt, keine offensichtliche Anklage. Aber die Körpersprache erzählt alles. Die Vergangenheit ist nicht überwunden. Die Freiheit ist brüchig und der gesellschaftliche Konflikt ungelöst.

Nur wenige weiße Künstler seiner Zeit setzten sich so direkt mit den Lebensrealitäten afroamerikanischer Menschen auseinander.

Winslow Homer, Ein Besuch der alten Herrin, The MET, New York

Homers Bilder sind vielschichtiger, als sie auf den ersten Blick wirken. Zunächst sieht man klare Szenen, verständliche Motive – Alltag, Menschen, Natur. Erst auf den zweiten Blick sieht man die Symbolkraft, die Spannungen, Fragen nach Leben, Tod und Machtverhältnissen.

Wie beispielsweise das Bild, das ich für diesen Artikel als Titelbild gewählt habe. Ein Bauer bei der Arbeit, oder?

Der Titel des Bildes lautet: A Veteran in a New Field. Sofort schwingt die Kriegserfahrung mit. Das „neue Feld“ ist eben nicht nur das Weizenfeld, sondern das neue Leben nach dem Töten.

Im Krieg war das Bajonett Werkzeug des Mannes. Auf dem Feld ist es die Sense. Sie ernährt (Ernte), steht aber auch traditionell als Attribut des Sensenmanns für den Tod. Homer spielt mit dieser Doppeldeutigkeit. Der Veteran ist nicht völlig frei vom Krieg.

Dafür steht auch das zum Teil gemähte Feld. Es zeigt, dass der ehemalige Soldat einiges hinter sich hat und vor sich vieles, was er noch zu bewältigen hat, aber auch wofür es sich zu arbeiten lohnt.

Der horizontale Aufbau mit Himmel, Feld und Boden erinnert unweigerlich an viele Nationalflaggen. Das wirkt wie eine visuelle Anspielung auf Nation und Staatlichkeit. 1865, das Jahr, in dem der Bürgerkrieg endete und das Bild entstand, war der Moment, in dem die USA sich wieder als „eine Nation“ definieren mussten.

A Veteran in a New Field erzählt von Hoffnung, von Last, von Tod, von Neubeginn. Weil es mit so wenigen Mitteln so viel über diesen historischen Moment sagt, gilt es heute als ikonisches Symbol für die Rückkehr zum zivilen Leben.

In den 1870er und frühen 1880er beginnt Winslow Homer wieder zu reisen. Aquarelle sind viel handlicher. Mit einem kleinen Kasten und Papier kann er unterwegs arbeiten. Und so beschäftigt er sich wieder mehr mit dem Medium, das er durch seine Mutter schon als Kind kennengelernt hat. Bald wird das Aquarell mehr als nur Skizzenmedium und aus der praktischen Lösung wird eine echte Leidenschaft.

Winslow Homer entwickelt eine Virtuosität im Aquarell, die ihn zu einem der wichtigsten Aquarellisten der USA macht. Schon 1873 stellte er erstmals Aquarelle aus, mit großem Erfolg. Seine Aquarelle sind klar, lichtdurchflutet, oft mit erstaunlich wenigen Pinselstrichen gesetzt. Viele Kritiker sagen, dass Homer gerade in seinen Aquarellen am modernsten wirkt.

Mit den Aquarellen öffnet sich Homer auch thematisch. Seine Bilder sind weniger gesellschaftspolitisch, sie zeigen Natur, Freizeit, Alltagsszenen. Trotzdem bleibt die Vielschichtigkeit. Hinter den scheinbar leichten Szenen spürt man oft dieselben Grundfragen: Verletzlichkeit und Vergänglichkeit.

Winslow Homer, Die Familie des Fischers, MFA, Boston

Anfang der 1880er Jahre verbringt Winslow Homer fast zwei Jahre im Fischerdorf Cullercoats an der Nordostküste Englands. Dort malt er Fischer und die Fischerfrauen, die an der Küste warten, Netze flicken oder schwere Lasten tragen.

Anders als idyllische Genrebilder zeigte er sie ernst, stark, ohne Sentimentalität.

In Cullercoats tobt die Nordsee, rau und unberechenbar. Das harte Leben, das ständige Ringen mit der See prägt ihn sehr. Er studiert, wie Menschen mit dieser Gewalt leben und macht daraus ein Grundthema seiner späteren Malerei: Mensch vs. Natur.

Die Aquarelle aus Cullercoats strahlen jedoch vor allem Ruhe aus. Die Figuren stehen oft isoliert, in einfacher Haltung, fast wie Silhouetten vor dem Meer. Diese Reduktion auf klare Formen wird ab der England-Zeit typisch für Homer und prägt sein Spätwerk entscheidend.

Auch nach seiner Rückkehr in die USA ziehen ihn die Küstenbilder immer mehr an. 1883 lässt er sich in Prouts Neck, an der Küste von Maine nieder. Bewusst sucht er die Nähe zum Meer. Das alte Familienhaus baut er zu einem Atelierhaus um. Es liegt auf den Felsen, direkt über dem Meer. Dort lebt er fortan. Fast drei Jahrzehnte lang, nur unterbrochen von seinen Reisen in den Süden (Florida, Bahamas, Kuba, Bermuda).

Von seinem Atelierfenster und der Veranda hat er freien Blick auf die Wellen. Er muss nur aus der Tür treten, um die Brandung zu spüren. Diese unmittelbare Erfahrung spiegelt sich in der Dramatik und Genauigkeit seiner Seestücke.

Die Küste ist felsig, rau, die Klippen fallen direkt in den Atlantik ab. Hier gibt es nur wenige Strände, dafür aber viel nacktes Gestein. Das Klima ist oft ungestüm. Nebel, Sturm, heftiger Wellengang. Genau die dramatischen Bedingungen, die Homer inspirieren.

Er lebt zurückgezogen, fast wie ein Einsiedler. Homer heiratet nie, meidet Gesellschaft und konzentriert sich ganz auf seine Kunst. Die Nähe zur Brandung erlaubt ihm ein präzises Studium von Wellenbewegungen und Wetterstimmungen.

Das Meer direkt vor seiner Haustür wurde sein wichtigstes Motiv. Die dramatische Atlantikküste ist immer präsent. Brandung, Klippen, Sturm. Werke wie The Life Line (1884) oder The Gulf Stream (1899), die heute zu seinen Hauptwerken zählen, entstehen genau hier. Die Natur als überwältigende Kraft, der Mensch klein und verletzlich.

Ohne die raue, felsige Küste von Maine wäre seine Bildsprache kaum denkbar.

Winslow Homer stirbt am 29. September 1910 in seinem Atelierhaus in Prouts Neck, Maine.

Er wurde 74 Jahre alt.

Winslow Homer, Der Golfstrom, The MET, New York

Die Kunstgeschichte war lange sehr eurozentristisch. In Museen, Kanons, Schulbüchern standen fast ausschließlich europäische Männer. Das ändert sich langsam.

Auch Künstler*innen aus den USA, Lateinamerika, Afrika oder Asien rücken zunehmend ins Blickfeld. Außereuropäische Kunst wird inzwischen als eigenständige Tradition wahrgenommen und nicht nur als „Vorstufe“ zur westlichen Moderne.

Aber das ist noch lange nicht ausreichend. Frauen und nicht-westliche Positionen sind immer noch unterrepräsentiert. Der Diskurs ist zwar inklusiver geworden, aber die Strukturen (Museen, akademische Curricula, Marktmechanismen) ziehen oft nur langsam nach.

Noch immer passiert vieles in Sonderausstellungen, die dauerhafte Integration in den Kanon fehlt.

Es ist noch ein weiter Weg, bis die Kunstgeschichte wirklich divers erzählt wird, mit allen Stimmen und Blickwinkeln, die dazugehören.

Homer ist für mich ein gutes Beispiel dafür. Ein Künstler, der in den USA als founding father der amerikanischen Malerei gilt, in einem Atemzug mit der Hudson River School und später der Ashcan School, hier aber weitgehend unbekannt ist.

Jetzt für den Newsletter anmelden und

nichts mehr verpassen

Erhalte exklusive Einblicke in meine kreativen Prozesse, erfahre die Geschichten hinter meinen Kunstwerken

und erhalte Einladungen zu meinen Ausstellungen und Events.

Als Dankeschön schenke ich dir 10% Rabatt auf deinen ersten Einkauf.

[…] Winslow Homer: Naturgewalten und gesellschaftliche Brüche […]