Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.

Möchtest du einen Rabatt?

Abonniere meinen Newsletter und erhalte 15% Nachlass auf deinen nächsten Einkauf.

Licht hat auf mich eine unmittelbare Wirkung. Ein grauer Wintertag kann meine Depressionen verstärken.

Umgekehrt kann ein heller Morgen oder ein honigfarbener Sonnenstrahl den Tag leichter machen. Licht wirkt immer. Es verändert, wie wir die Welt sehen und wie wir uns darin fühlen.

Das gilt auch in der Malerei. Dort ist es ein wesentlicher Teil der Bildsprache. Es lenkt den Blick, trägt Bedeutung, schafft Nähe oder Distanz. Es kann ein Gesicht aus dem Dunkel holen. Es kann sich zurücknehmen und eine ganze Szene in Schweigen hüllen. Und manchmal ist Licht der Protagonist eines Bildes, als supporting Act oder Dramaqueen. Ich möchte dich durch eine kurze Geschichte des Lichts in der Kunst mitnehmen - und darüber sprechen, wie überhaupt es seinen Weg auf das Bild findet.

Bevor Maler begannen, Licht in seiner physischen Realität darzustellen, war es vor allem Symbol. In der byzantinischen Kunst und der Gotik leuchteten Goldgründe als Verkörperung des Überirdischen. Licht kam nicht aus einer Quelle innerhalb des Bildes, sondern war eine allgegenwärtige Präsenz.

Eine Ausnahme war der Heiligenschein, der um den Kopf oder den Körper gesegneter Personen gemalt wurde, um ihre Aura oder - in einer Metapher des Lichts - ihre Ausstrahlung auszudrücken. Aber auch hier kam das Licht nicht unmittelbar aus einer physischen Quelle, es war inspiriert vom Konzept und der Tradition; es blieb Symbol.

Auch die Architektur spielte mit dem Gedanken des symbolischen Lichts. Viele Kirchen und Kathedralen sind nach Osten ausgerichtet, sodass das erste Licht des Tages auf den heiligsten Bereich der Kirche fällt – den Altar. Farbige Glasfenster brechen es in leuchtende Bahnen. Ein Effekt, der nicht nur den Raum verwandelt, sondern auch die Bedeutung des Lichts unterstreicht. Es steht für das Göttliche, für Erleuchtung, Hoffnung und Auferstehung.

In der frühen Renaissance wurde Licht aber auch zum Werkzeug, um den Raum zu ordnen und die Dinge darin glaubwürdiger erscheinen zu lassen. Mit dem Menschen rückte immer mehr seine irdische Umgebung in den Blickpunkt, und Licht in der Malerei war nicht länger ausschließlich göttliches Leuchten. Es fiel auf Gesichter, Gesten, Räume – und machte sie zum eigentlichen Gegenstand der Darstellung.

Maler wie Masaccio oder Piero della Francesca begannen, Lichtquellen zu setzen und Schatten zu nutzen, um Figuren und Räume plastischer wirken zu lassen. Das Licht hatte nun einen Ursprung, eine Richtung und die Schatten folgten einer Logik.

Der Einsatz von Licht in der Renaissance war oft sachlich. Die Maler wollten verstehen, wie es physikalisch funktioniert und wie es Volumen, Raum und Tiefe modelliert. Licht folgte einer logischen Quelle, Schatten waren konsistent, mit ihrer Hilfe entstand der Eindruck von Dreidimensionalität.

Überhaupt stand die Naturbeobachtung im Vordergrund. Man wollte die Welt zeigen, wie sie ist. Zwar hatte das Licht oft immer noch eine gewisse symbolische Bedeutung, vor allem in religiösen Szenen, aber das Hauptinteresse galt dem Wie der Darstellung.

Ab der Hochrenaissance wurde die Darstellung von Licht theatralischer. Es wurde dorthin gelenkt, wo es gebraucht wurde, um eine Bildaussage zu unterstreichen - Leonardo und Tizian waren erste Meister der Lichtführung. Im Barock - befeuert unter anderem durch die Gegenreformation, die sich wieder dem Überweltlichen zuwandte - bekam es seine Sinnbild-Funktion zurück. Aber nun baute die Malerei auf dem Renaissance-Wissen auf: Die Künstler wussten genau, wie Licht fällt, wie Schatten beschaffen sind, und setzten dieses Wissen bewusst ein, um es emotional und symbolisch aufzuladen.

Das Ergebnis war eben nicht nur korrektes Licht, sondern Licht als Regieanweisung – es lenkte die Handlung, die Interpretation und die Emotion des Betrachters. Es diente der Aussage - dramatische Zuspitzung, starke Kontraste, Licht als Zeichen für Gnade, Wahrheit, Offenbarung oder moralische Entscheidung. Maler wie Caravaggio, Artemisia Gentileschi oder Georges de La Tour nutzten Licht, um Szenen zu inszenieren wie auf einer Bühne.

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Abendmahl in Emmaus, National Gallery, London

Die Gegenreformation war eine Reaktion auf die Reformation, die mit Martin Luther 1517 begonnen und in kurzer Zeit große Teile Europas erfasst hatte. Die katholische Kirche verlor nicht nur Gläubige, sondern auch politischen Einfluss, wirtschaftliche Macht und das Vertrauen vieler Menschen.

Das Konzil von Trient (1545–1563) legte in seinen Beschlüssen fest, dass die Kunst ein Mittel sein sollte, um den katholischen Glauben wieder zu festigen. Predigten und Theologie konnten nur diejenigen erreichen, die lesen konnten oder bereit waren, zuzuhören. Bilder aber wirkten unmittelbar – sie konnten auch Analphabeten oder Menschen ohne tiefere Bildung emotional erfassen.

Die Konzilsbeschlüsse betonten, dass religiöse Bilder klar verständlich sein sollten: keine verwirrenden Allegorien, keine übermäßige Nacktheit, keine Mehrdeutigkeit, die vom Glauben ablenkt. Stattdessen: klare Botschaften, erkennbar gute und böse Figuren, eindeutige Handlung.

Dramatische Lichtführung, große Gesten, bewegte Kompositionen sollten nicht nur informieren, sondern den Betrachter emotional „packen“. Das Licht spielte dabei eine Schlüsselrolle: Es konnte wie ein göttlicher Eingriff ins Geschehen wirken oder eine Figur aus dem Dunkel erretten.

Artemesia Gentelischi, Esther vor Ashaver, Metropolitan Museum of Art, New York

Techniken wie Chiaroscuro (die Modellierung von Volumen durch den Kontrast von Hell und Dunkel) und dem noch extremeren Tenebrismus, bei dem fast alles im tiefen Schatten liegt und nur einzelne Figuren oder Objekte wie im Scheinwerferlicht hervortreten, boten dafür eine visuelle Sprache. Ein Zusammenspiel aus handwerklicher Meisterschaft und gezielter Wirkung, das kaum ein anderes Mittel so unmittelbar leisten konnte.

Aber solche wirkungsvollen Bildmittel machen vor Konfessionsgrenzen nicht halt. Die visuelle Schlagkraft von Chiaroscuro und Tenebrismus war so überzeugend, dass sie auch außerhalb des katholischen Raums übernommen wurde, wenn auch mit anderen Themen und Zielsetzungen.

Im Goldenen Zeitalter der niederländischen Malerei (ca. 1600–1680) spielte dramatisches Licht ebenfalls eine zentrale Rolle. Künstler wie Rembrandt, Gerrit van Honthorst oder Carel Fabritius nutzten ähnliche Techniken für völlig andere Bildinhalte. Dramatisches Licht war kein göttliches Zeichen. Es war Atmosphäre, Spannung und psychologische Tiefe.

Selbstporträt Rembrandts, Rijksmuseum, Amsterdam

Anhänger Rembrandts, Lesender Mann an einem Tisch in einem hohen Raum, National Gallery, London

Dass diese Malweise bei den Protestanten vor allem in den Niederlanden etwas später ankam, hatte einfache Gründe. Im 17. Jahrhundert war Italien das unangefochtene Zentrum der europäischen Kunstwelt. Viele niederländische Maler reisten nach Italien, sahen dort Caravaggios Werke oder die seiner Anhänger, der Caravaggisten, und brachten Idee und Technik mit nach Hause.

Dort übertrugen sie die Wirkung des Lichts in ihre weltlichen Sujets: Genreszenen, Stillleben, Porträts, Historienbilder ... Im Vordergrund stand hier nicht mehr die religiöse Erbauung, sondern die Inszenierung von Alltag, Moral oder bürgerlicher Repräsentation.

Das Licht der Gnade wurde wieder zum Licht der Beobachtung.

Gerrit Berckheyde, Die Goldene Kurve in der Herengracht, Rijksmuseum, Amsterdam

Tiefes, leuchtendes Licht entsteht oft schon in der Untermalung. Eine erste Schicht legt den Hell-Dunkel-Rhythmus fest. Die „Werte-Hierarchie“ – also das Verhältnis von Helligkeiten zueinander – ist eines der wichtigsten Werkzeuge in der Malerei, um Licht glaubwürdig und wirkungsvoll darzustellen. Sie hat viel mehr Einfluss auf die Wirkung eines Bildes als die Farbe selbst. Man kann sich das gut vorstellen, wenn man ein Bild als Schwarz-Weiß-Foto sieht: Alles, was bleibt, sind die Hell-Dunkel-Abstufungen.

Erst wenn das Gefälle von Licht zu Schatten stimmt, kommt die Farbigkeit ins Spiel. Verschiedene Lasuren geben Tiefe und Farbe. Manche Pigmente können Licht im Lauf der Zeit verschlucken. Umbra und Bitumen beispielsweise wurden im 17. Jahrhundert gern für tiefe Schatten eingesetzt, wo man satte Dunkelheit wollte.

Aber Bitumen trocknet extrem langsam, bleibt oft leicht klebrig und neigt dazu, im Laufe der Jahrzehnte nachzusacken oder zu reißen. Es dunkelt nach und verliert Transparenz. Was ursprünglich eine samtige, durchscheinende Dunkelheit war, kann heute wie ein flacher, fast schwarzer Fleck wirken. Die Lasur reflektiert kein Licht mehr vom Untergrund zurück zum Betrachter.

Chemisch stabile Erdfarben wie Ocker und Siena (roh oder gebrannt) sind dagegen sehr lichtecht. Sie verändern sich über Jahrhunderte kaum und behalten ihre Fähigkeit, Licht durchzulassen und zurückzuwerfen. Deswegen wirken damit gemalte Schatten oft lebendiger – man kann selbst in dunklen Partien noch Nuancen sehen.

Joseph Mallord William Turner The Fighting Temeraire, National Gallery, London

Neben Werte-Hierarchie und Farbe spielt auch die Kantenlogik eine wichtige Rolle. Sie steuert subtil, wo der Blick hängen bleibt und wie wir eine Form wahrnehmen. Harte Kanten entstehen, wenn Hell-Dunkel- oder Farbkontraste abrupt aufeinandertreffen. Sie ziehen den Blick sofort an, weil unser Auge auf starke Kontraste reagiert. In der Hell-Dunkel-Malerei werden harte Kanten oft dort gesetzt, wo die Aufmerksamkeit hin soll.

Eine weiche Kante lässt Formen zurücktreten, wirkt atmosphärisch oder schafft ein Gefühl von Bewegung. Übergänge zwischen Licht und Schatten werden durch Lasuren oder sanftes Verblenden erzeugt. In der Porträtmalerei können weiche Kanten besonders schmeichelhaft sein, in Landschaften erzeugen sie Tiefe und Dunst.

Manchmal verschmelzen Formen bewusst mit dem Hintergrund. Das sind sogenannte verlorene Kanten. Ein bewusst eingesetzter Stilbruch, um Teile eines Motivs zurückzunehmen oder Schattenpartien sich im Dunkel auflösen zu lassen. Das Auge ergänzt die fehlenden Linien selbst. Weil nicht alles sofort preisgegeben wird, entsteht Spannung.

Im Gegensatz dazu stehen gefundenen Kanten, also klar definierte, gut sichtbare Übergänge. Diese können hart oder weich sein, solange sie deutlich lesbar sind. Man erkennt klar, wo eine Form endet.

Ein Bild wirkt lebendiger, wenn harte, weiche und verlorene Kanten abwechslungsreich eingesetzt werden, im richtigen Kantenrhythmus. Sonst wirkt alles starr und plakativ, oder verschwommen und ohne Fokus.

Auch im Schatten ist selten alles schwarz. Unsere Umgebung streut Licht in jede Richtung. Reflexlichter sorgen dafür, dass Formen im Schatten ihre Volumen behalten und nicht wie ausgeschnitten wirken. Sie stammen nicht direkt von der Hauptlichtquelle, sondern werden von einer anderen Oberfläche zurückgeworfen.

Reflexlichter sind heller als der Schatten, aber dunkler als die Lichtseite. Sie sind oft leicht abgekühlt oder farblich verändert, je nachdem, von welcher Fläche das Licht reflektiert wird. Haut, Stoff oder Metall atmen durch Reflexlichter, das Dunkel wirkt nicht stumpf.

Jan Vermeer, Dienstmagd mit Milchkrug, Rijksmuseum, Amsterdam

Licht ist in der Malerei nie nur ein physischer Effekt, es trägt gleichzeitig Stimmung, Symbolik und kompositorische Funktion. Gezielt darauf zu achten, wie es eingesetzt ist, hilft dabei, tiefer in das Gemälde einzudringen und es zu verstehen.

Solche Beobachtungen bringen uns näher an die innere Logik des Bildes. Wie ist ein Bild aufgebaut und warum? Jede Entscheidung – wo Licht gesetzt wird, was im Schatten verschwindet, welche Kante betont oder verloren geht – kann etwas über die Absicht des Malers verraten: was ihm wichtig war, was er verschweigen oder hervorheben wollte. Licht ist ein Geschichtenerzähler. Es verrät, wer die Hauptfigur ist, ob es sich um einen Thriller oder eine Liebesgeschichte handelt und wo sich das Drama abspielt.

Jahrhunderte lang hatten Künstler im Atelier gearbeitet, nur erhellt durch Kerzen- oder Lampenlicht. Elektrisches Licht gab es noch nicht, und Fenster allein reichten an trüben Tagen oder abends nicht aus.

Dieses Licht war punktuell, warm und es fiel schnell ab. Direkt neben der Kerze war es hell, wurde im Umfeld aber rasch dunkel.

Dramatisches Licht war lange also nicht nur eine gestalterische Entscheidung, sondern auch eine alltägliche Erfahrung. Das Licht war im Inneren aber auch relativ konstant und kontrollierbar. Maler konnten Schatten und Glanzlichter über Stunden oder Tage hinweg identisch vorfinden und in Ruhe ausarbeiten.

Die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert jedoch brachte eine neue Mobilität und Technik: Die Erfindung der Farbtube machte es möglich, Farben ins Freie mitzunehmen. Der Eisenbahnausbau brachte die Pariser Künstler in kurzer Zeit an die Küsten der Normandie oder in die Hügel- und Flusslandschaften und Dörfer der Île-de-France.

Die Möglichkeit, nun vor Ort zu malen, veränderte die Kunst. Ein Heuhaufen, der morgens im Licht und abends im Schatten liegt, erfordert eine andere Art von Aufmerksamkeit - weg vom Gegenstand, hin zu seiner Beleuchtung. Die Maler:innen des Impressionismus wollten nicht mehr in erster Linie das Abgebildete zeigen, sondern wie es in einem bestimmten Moment vom Licht geformt wird.

Erste Schritte in diese Richtung hatte es schon in der Romantik und Spätromantik gegeben. Caspar David Friedrichs „metaphysisches Dämmerlicht“ gab Landschaften eine beinahe spirituelle Aufladung, William Turner ließ in seinen späten Werken Formen im Glanz und in der Unruhe des Wetters verschwimmen. Beide verschoben den Fokus weg von der klar umrissenen Form hin zu einer Atmosphäre.

Beide malten Licht vor allem im Atelier oder aus der Erinnerung. Darauf waren die Künstler:innen des Impressionismus nicht länger angewiesen.

En plein air war das Licht lebendig, wechselhaft und kaum zu bändigen. Sonnenlicht verändert sich innerhalb von Minuten in Intensität und Richtung, Wolken ziehen vorbei, Farben verschieben sich. Das zwang die Künstler zu schnelleren Entscheidungen, kürzeren, freieren Pinselstrichen und einer direkteren Beobachtung. Sie fingen das Licht so ein, wie es in diesem Augenblick tatsächlich war – samt seiner Flüchtigkeit und Unberechenbarkeit.

Max Liebermann, Der Papageienmann, Museum Folkwang, Essen

Gleichzeitig veränderten die Fortschritte in der Optik und Farblehre den Blick auf Licht und Farbe. Schwarz als Mischfarbe verschwand weitgehend – stattdessen erzeugte man Dunkelheit durch gebrochene, komplementäre Farbtöne, die lebendiger wirkten.

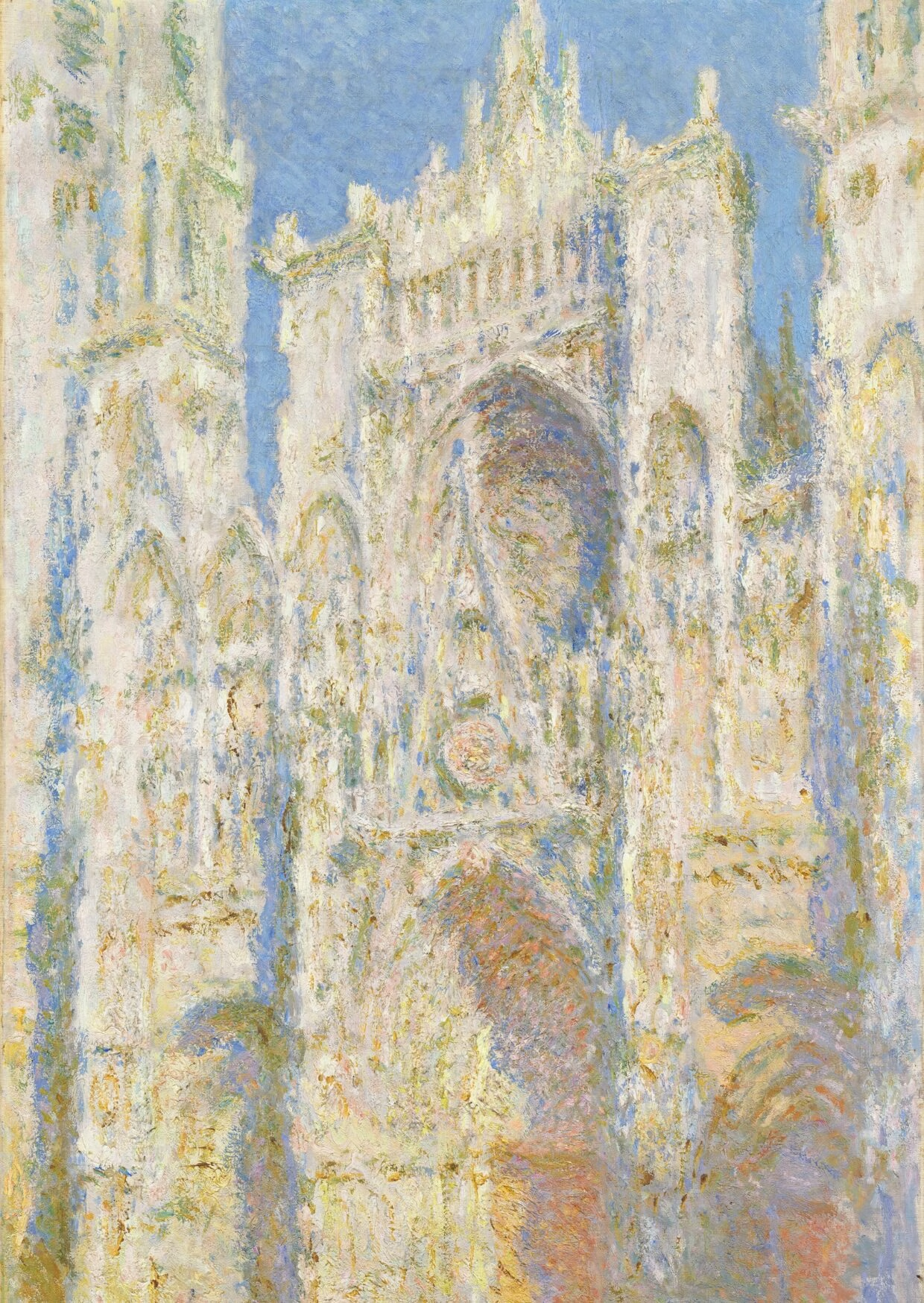

Claude Monet, einer der zentralen Vertreter, trieb die Suche nach dem flüchtigen Licht besonders weit. Er malte Motive nicht nur ein einziges Mal, sondern immer wieder – zu unterschiedlichen Tageszeiten, bei Nebel, Regen, Sonnenaufgang oder Winterlicht. Seine Serien der Kathedrale von Rouen, der Heuhaufen oder der Seerosen sind keine Wiederholungen im klassischen Sinn, sondern Untersuchungen darüber, wie sich Form und Stimmung verändern, wenn das Licht wechselt. Für Monet war das Motiv fast nur Vorwand – das eigentliche Thema war das Licht selbst.

Claude Monet, Kathedrale von Rouen, Westfassade, Sonnenlicht

Claude Monet, Portal der Kathedrale von Rouen, Morgenlicht

Claude Monet, Kathedrale von Rouen, Sonnenuntergang

Auch jenseits von Frankreich veränderte sich der Blick aufs Licht in der Malerei. In Deutschland war Max Liebermann einer der bedeutendsten Impressionisten. Er nutzte das helle Tageslicht, das Szenen in Gärten, an Stränden oder in Sommerhäusern durchflutet, und schuf dadurch eine Atmosphäre von Leichtigkeit und Offenheit. Bei ihm wird das Licht nicht dramatisch gebrochen und es löst auch die Formen nicht auf. Aber es flirrt wie etwas Lebendiges durch das Bild.

Später entstand aus der Logik des Impressionismus auch der Pointillismus. Maler wie Georges Seurat oder Paul Signac setzten Farbtupfer nebeneinander, sodass sich das Motiv – und damit auch das Licht – erst im Auge des Betrachters mischt. Licht entsteht hier nicht mehr auf der Palette, sondern im Sehvorgang selbst.

Vincent van Gogh griff diese Idee auf, löste sie jedoch aus der strengen Punkttechnik und setzte stattdessen kurze, kraftvolle Striche ein, die Farbe und Licht zu vibrierenden Flächen verdichteten.

Georges Seurat Studie für 'La Grande Jatte', National Gallery, London

Jede Epoche, jeder Künstler hat Licht anders verstanden. Als Symbol, dramatisches Werkzeug, als Träger von Stimmung, als Untersuchungsgegenstand oder als Spiel von Farbe und Zeit. Inzwischen hat das Licht natürlich längst neue Bühnen gefunden. Fotografie und Film lenken den Blick oft anders als die Malerei, aber sie lassen sich auch gern von den alten Meistern und ihrer Lichtführung inspirieren.

Welches Licht begeistert dich am meisten? Das goldene Abendlicht bei Monet, das bedeutungstragende Kerzenlicht bei de La Tour, die Dramaturgie von Caravaggio? Gibt es ein Bild, dessen Licht dich schon lange fasziniert?

Jetzt für den Newsletter anmelden und

nichts mehr verpassen

Erhalte exklusive Einblicke in meine kreativen Prozesse, erfahre die Geschichten hinter meinen Kunstwerken

und erhalte Einladungen zu meinen Ausstellungen und Events.

Als Dankeschön schenke ich dir 10% Rabatt auf deinen ersten Einkauf.

[…] Licht und Schatten in der Kunst […]